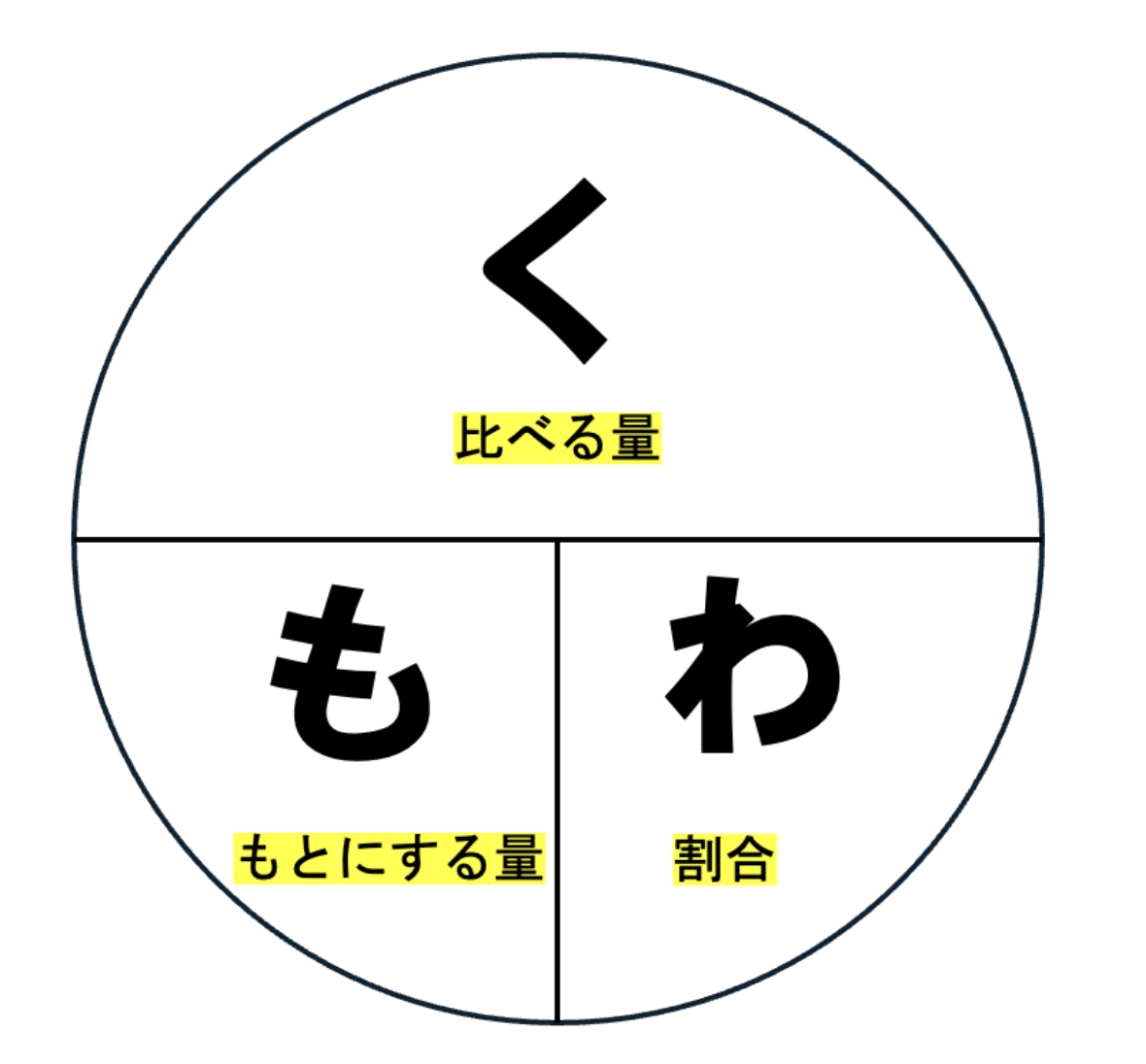

みなさん,この図を見たことがありますか⁉️

学校・塾など教育に関わっている方にはお馴染みの図です。お父さんお母さんも,子どもが小学校高学年の時に,宿題やテストで書いていたことがあるのを見た!という方も多いのではないでしょうか⁉️

これは「割合を考えるとき」・・・・いや,正確には

「割合の問題を解くとき」に使われる「公式」を思い出すための図です。

⬇️(こういうやつね🤔)

【例題】

あるバスケットボールチームに子どもが20人います。そのうち6年生は8人です。6年生はチーム全体の何%になりますか?

割合は5年生のつまずきやすい単元の代表!・・・といっても,過言ではありません。どれが「比べられる量」「もとにする量」「割合」なのかを

考えるのに時間がかかり,かつ割合にも

「歩合(◯割◯分◯厘)」「パーセント(%)」「小数」の3つの表し方があるので,理解には時間がかかるからです。

いわゆる公式を覚えていたとしても,どっちで割るんだっけ?

と,曖昧なままで問題を解いてしまうことも・・・・

それを解決するために編み出されたのがこの図というわけです。

この図さえあれば,答えを求めるための式をすぐに思い浮かべられるわけですね😌

それって,ぶっちゃけどうなの⁉️

これは研究者や専門家などの間でも,賛否両論あり,教育現場でもずっと昔から議論され続けてきた問題です。今回は,これについて考えてみました。

私は研究家ではありません。(まぁ定義はよくわかりませんが)

ただ,これまで小学校高学年で15年以上算数の授業をしてきた(もちろん,教材研究という意味ではかなり研究しました😏笑)経験をもとに,私の考えをまとめていこうかと思います😌

「本質の学びとは言えない」だが・・・

まず,私の立ち位置を明確にしておきます。

見出しにある通り,私はこの「く・も・わ」の類は,本質的な学びにはつながらないが,必要であるという意見に対して一定の理解はできるといスタンスです。

「割合を考える時」と「割合の問題を解く時」という,目的が違っているのに「是か否か」という対立論として捉えてしまうが混乱や分断を招いてしまうのだと思います。

前者の,本来の割合を学ぶという目的のもとでは「く・も・わ」のような考え方は本質とはほど遠く,思考力が深まらないということに関しては,ほとんどの人が納得できるはずです。

純粋に考えればそれで終わりで良いのです。

ではなぜ,「く・も・わ」論争に発展してしまうのでしょうか⁉️

その理由は2つ‼️

①「そもそも,割合の本質を考える」という機会なんてほとんどねぇ

②受験というシステムでは「問題を解くこと」が求められる

重なる部分はありますが,大きく分けてこの2点が要因だと考えます。

つまり,ほとんどの子どもたちは,そもそも日常で「割合」の本質について考える機会がなく,一方で学校では成績や受験のために「問題を解くこと」は求められ続けるという環境なのです。

「割合」を考えるのはあくまで

「算数・数学のテストや受験で問題を解くため」と子どもたちは捉えている・・・つまり,大人がそう「捉えさせている」と言いかえられるのです。

俗に言う「あってるけど,間違っている」ですね。

これまで小学校高学年を中心に,何度かアンケートを取って来ましたが

【将来のために算数は必要だと思う】と言う質問に,7割くらいは

「とてもそう思う」「そう思う」と回答します。

ただ,その理由は

・高校受験の時に困るから。

・親が大切だと言っているから

・買い物をする時に計算できないと困るから

といったものが多くを占めます。子どもたちがこのように算数を捉えているのは,同じようなことを大人が言っていたり,このような思考を生み出す仕組みであったりするからに他なりません。

そのような環境下にいたら,・・・そりゃそうなります。

個別に話をしていると

「計算さえできれば算数なんて大人になったら使わないから!」

と,親が子どもに伝えているケースも決して珍しくないんです💦

これって,かなり危ない状況で危機感を持たなければやばいですよね?

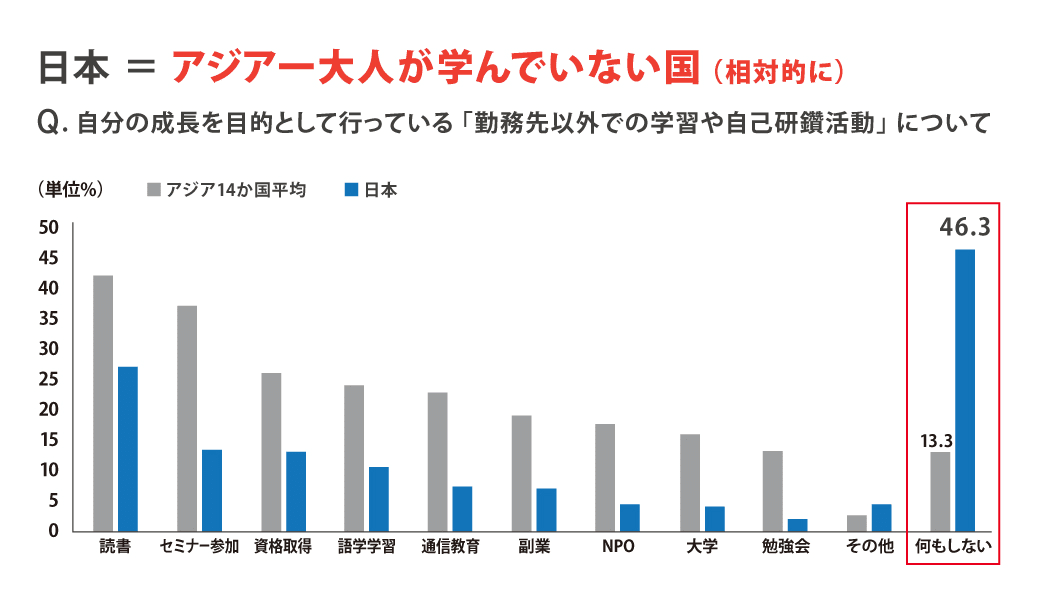

大人が学ばない日本で,そのツケは徐々に表面化していくはず。

ベネッセHPより引用

だからこそ!学びましょう!大人自身が!

だからこそ!変えましょう!先生自身が!

必要なのは,問題の正解を求められることではなく,算数や数学を通じて論理的に課題を解決しようとする経験と過程です。

この「く・も・わ問題」だけでなく,現在の教育の課題は,

結局ここに辿りついてしまうんですよね😌